一、时代浪潮起宏图,网格治理启新程

四川省成都市郫都区红光街道三观社区辖区面积约5.5平方公里,有9个商品房小区,常住人口3.2万人。社区已组建又见鹃姐金牌调解队、安全应急志愿服务队等26支社区社会组织,形成了较为完善的社区治理网络。为进一步提升治理效能,社区结合实际,划定了1个总网格-9个一般网格-94个微网格的三级网格体系,为精细化治理提供了有力支撑。

在深化党建引领基层治理的宏观背景下,社区持续推动“微网实格”治理创新,在治理方面取得了一定成效,但仍面临诸多挑战。经过前期走访调研,发现社区在居民关系、公共服务供给、社区社会组织能力等方面存在不足,居民间、居民与物业间纠纷频发;邻里互动匮乏,社区归属感弱;微网格员及社区组织能力参差、参与动力不足。亟须通过专业社会工作介入,提升社区治理水平,增强居民的幸福感和获得感。

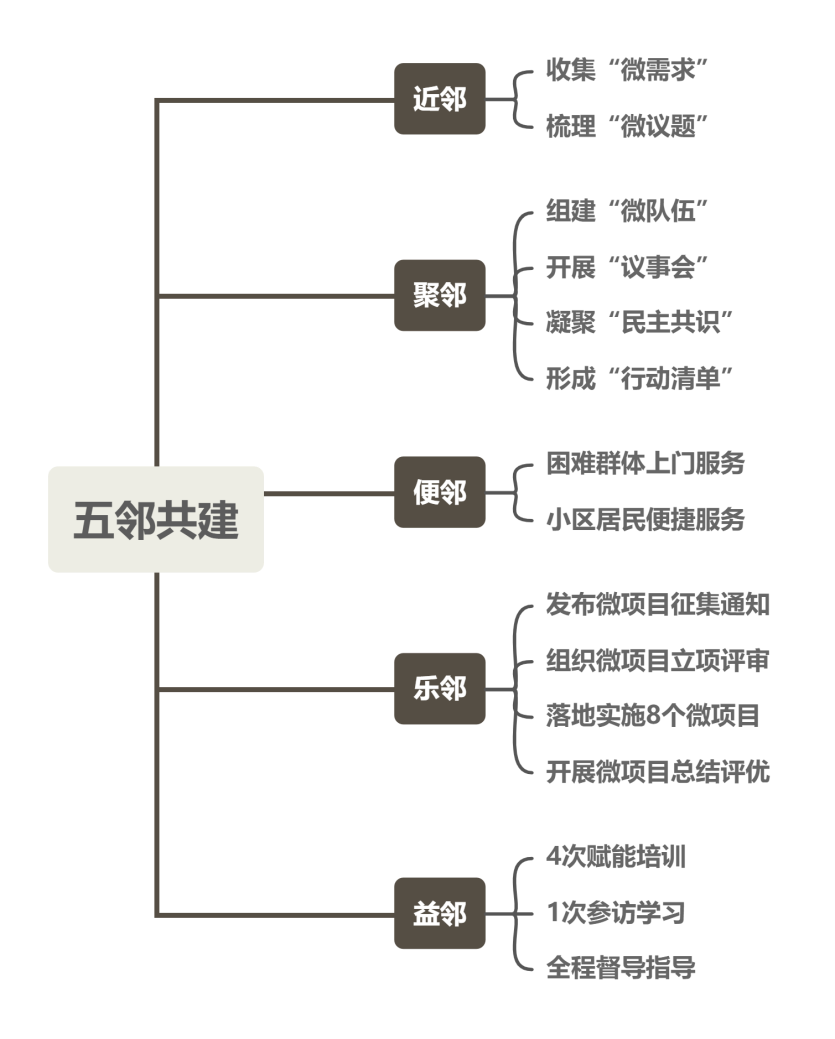

作为一个典型的城镇“生人社会”样本,本项目在国家治理现代化理论的宏观背景下,依托社会生态系统理论,关注个体、家庭、组织、社区及政策环境互动,旨在激活社区内生力量,构建“近、聚、便、乐、益”五维联动治理新格局。

二、需求洞察明方向,问题剖析寻破局

(一)需求剖析探民意,服务升级解民需

一是居民关系促进需求。社区内居民以购房入住为主,彼此间缺乏深入了解,导致小区物业与居民之间、居民与居民之间存在矛盾,亟须通过专业社会工作介入,调和关系,增进互信。二是增加公共服务需求。随着社区规模的扩大和居民需求的多样化,现有公共服务已难以满足居民需求,需增加公共服务供给,提升服务质量。三是社区社会组织能力提升需求。微网格员、社区社会组织的能力水平参差不齐,参与小区治理、社区事务的积极性有待提升,需通过专业培训和实践指导,提升其专业能力和参与度。

(二)关系疏离共同体难成,服务短缺满意度待升

一是由于社区居民以购房入住为主,属于“生人社会”彼此间缺乏深入了解,导致社区关系冷漠,难以形成有效的社区共同体。二是公共服务供给不足。现有公共服务在种类、数量和质量上均难以满足居民需求,导致居民对社区治理的满意度不高。三是社区社会组织能力不足。微网格员、社区社会组织在治理能力、专业知识和参与积极性方面存在不足,难以有效承担社区治理任务。

三、五邻联动谋善治,多元举措促和谐

在项目中成都聚力社会工作服务中心以“增能赋权、协同共治”为核心,运用资产为本的社区发展模式,聚焦社区既有的网格体系、自治自治等资源,通过结构化流程推动五“邻”板块实施。

一是“近邻”筑基,需求诊断与关系建立。通过深入8个小区开展“社区开放日”,运用摊位宣传、政策解读、结构化问卷等方式进行需求扫描。社工运用倾听、同理等技巧与居民骨干建立信任关系。共收集有效问卷220份,识别出“宠物管理规范”“老年助餐”“儿童活动空间优化”等核心公共议题23项,建立初步“需求地图”与骨干网络。

二是“聚邻”协商,共识凝聚与行动转化。社工采用民主协商会议技术在各小区召开“邻里圆桌会”,引导党员、物业、网格员、居民代表、业委会等多元主体,围绕议题平等对话。项目过程中成功举办8次协商会,产出“小区文明养犬公约”等16项“微行动清单”。

三是“便邻”服务,精准帮扶与网格显效。项目以微网格为单元,发动网格员、志愿者组建“便民服务小分队”,针对行动不便老人、困境家庭等建立档案,提供常态化探访与个性化帮扶。为10户困难家庭提供免费理发、心理慰藉等上门服务。微网格员角色从“信息员”转变为“服务员”,居民对网格认同感显著提升。

四是“乐邻”创投,内生项目孵化与参与激活。通过线上线下征集微公益创投项目,经专家组评审,为“共庆生辰·幸福相伴 ”老年人生日会、优派立方“你我同乐·邻里友好”“三观社区第三届科技游园”等9个项目提供“种子资金”支持。社工协助各团队进行全程督导,提供项目方案完善、活动设计、风险管理等指导。9个居民自治组织、社区治理合伙人等以项目为载体,活化空间,重建邻里关系,累计开展活动16次,服务1283人次,取得了较好的居民反馈。

五是“益邻”育能,体系化赋能与经验升华。结合实践需求,开展“微公益项目服务执行”“项目材料撰写”等4次培训,覆盖骨干100人次。组织30名骨干赴先进社区清波社区学习“四级党组织动力轴”“3+1微网实格治理体系”经验,拓宽视野。

四、治理成效彰硕果,模式创新树标杆

(一)治理主体能力显著提升。30余名微网格员、社区组织成员及居民骨干通过培训、实践、参访获得系统性赋能,项目书撰写、活动组织、协商谈判等核心能力明显增强。

(二)社区参与网络有效激活。9个微创投项目吸引直接参与者1283人次,间接辐射居民超3000人。协商议事会培育了10名积极参与公共事务的居民代表,形成稳定的社区参与核心圈层。

(三)公共服务精准度与温度提升。常态化为10户困难家庭提供个性化上门服务,建立长效关怀机制。微网格服务“可见度”提升,居民满意度调查显示对网格工作认可度有明显提升。“蓉树园情暖邻里活动”“西郡英华三期幸福邻里活动”等微项目直接改善了小区人际互动。

(四)治理机制与经验模式形成。形成“需求收集(近邻)- 协商共识(聚邻)- 行动落实(便邻/乐邻)- 能力支持(益邻)”的闭环工作流程。提炼出“党建引领、五邻联动、格为基础、创投激活、赋能为要”的“五邻聚力·格治共建”社区治理模式,其核心在于以精细化网格为依托,以多元协商凝聚共识,以小微项目激活参与,以系统赋能支撑可持续。

五、实践反思谋精进,优化路径再出发

通过系统化设计、专业化运作和多元化参与,有效回应了城市社区“生人社会”治理的痛点,提升了社区自组织、自服务、自发展的能力。其提炼的“五邻”联动模式,为同类社区提供了可借鉴的路径——以网格为基,凝聚近邻之情;以协商为媒,汇聚聚邻之力;以服务为本,传递便邻之暖;以项目为引,激发乐邻之趣;以赋能为擎,筑牢益邻之基。然而,项目在实施过程中也暴露出一些局限性,值得我们进一步深思与改进:

一是赋权深度有待加强。部分微创投项目仍依赖社工督导,居民自主运作能力尚未完全形成。项目周期较短,内生性领袖的培育需更长时间沉淀。需要进一步引入“居民导师制”,由成熟骨干带领新的居民骨干,设计更长周期的“社区伙伴计划”,提供进阶支持。二是多元主体协同机制需制度化。当前物业、商户(社区治理合伙人)参与多停留在项目层面,深度融入治理结构不足,协同的长效机制尚未完全建立。需持续推动成立由社区两委、物业、社会组织、商户代表、居民骨干组成“社区治理联席会”,定期议事决策,固化协同平台。